「川渡り神幸祭」下伊田道中囃子の練習会場訪問

先日、5月14日に私は福岡県田川市に伝わる「川渡り神幸祭」のお囃子の練習を見学させて頂きました。十一番山笠まである中の下伊田区の十番山笠さんより、お囃子に使う篠笛のご注文を頂いていたので納品と合わせて練習風景を見学させて頂きました。

筑豊地区を代表し、福岡県五大祭の一つにも数えられるこの歴史ある祭礼は、毎年5月の第3土曜日とその翌日の日曜日に開催され、約470年もの長きにわたり受け継がれてきた伝統の神事だそうです。

下伊田道中囃子に感じた躍動と伝統

今回、見学させていただいた下伊田区の「下伊田道中囃子」の練習は、まさにその多様性と伝統を肌で感じる貴重な体験でした。

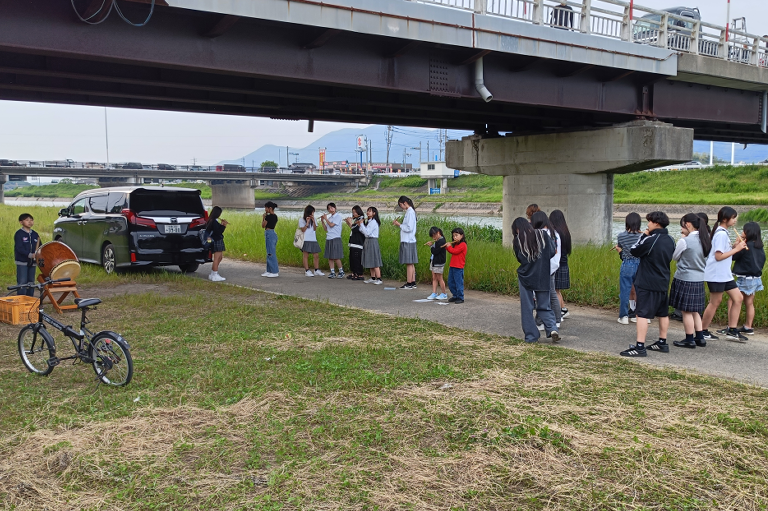

私自身、このような山笠に傍で接する機会が少ないのでとてもワクワクしながら、練習会場に到着。練習会場は何と”橋の下”。ほんとに英彦山川の橋の下でした(笑)

しかしよく考えてみると本番は外を練り歩く訳だし雨の中でも行われるのだから外での練習が当たり前で一番本番に適しているのだと気づき、なるほどと思いました。

練習会場で道中囃子 保存会 会長の田守健治氏にお会いして、いろいろと今までの経緯等をお聞きしました。

下伊田道中囃子はもうすでに継承されずに途切れていたそうですが、これだけ長くから続く伝統文化を途絶えさせてはならないと、約30年前から悪戦苦闘しながら道中囃子の復活を目指して試行錯誤の毎日だったそうです。

携わっていた人が見つかっても高齢の為、口唱歌が通用しない、楽譜もない、文献もない全くお手上げ状態だったそうです。最後は京都の祇園さんまでさかのぼって調査するしかないと思っていたところ、何とか道中囃子の資料が手に入り耳コピーをしながら、なんとか音にすることができ、現在に至っているとのことでした。

現在、笛方・太鼓・鉦でメンバーが38名。全員が若者たち、なんとも頼もしく素晴らしいことです。これだけ古い伝統文化を末永く継承していくことがどれだけ大変なものなのか、今回は特に身につまされる思いでした。

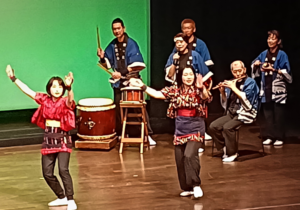

夕暮れ時、練習時間になるとメンバーたちが集まりだして、お囃子の練習が始まり、その力強い音色と熱気に触れることで、祭りが持つ音楽の力を改めて実感しました。

指導においては専任の指導者はいなくてメンバーの中のお兄さんお姉さんたちが後輩達へきちんと指導しているとのこと、なんとほほえましいことか、これがまさに日本の文化の伝承ではなかろうか。

太鼓と鉦、そして笛が織りなす音のハーモニーは、単なるリズムではなく、祭りの歴史や人々の思い、そして地域の一体感を表現しているかのようでした。

山笠の道中を彩る「道中囃子」は、その躍動感と伝統の重みが一体となり、祭りの魅力を一層引き立てる大事な役目なんだと改めて感じました。

改めていろいろな資料を見ていると、川渡り神幸祭の見どころは多岐にわたっているようですが、中でも特に心を惹かれるのがやはり各山笠が奏でる「お囃子」だと思います。山笠ごとに異なる「音色」を持ち、古い伝統を継承するものから、時代とともに変化を遂げたもの、あるいは他の地域から取り入れられたものまで、いろいろあるようです。

お囃子で使われる鉦(かね)の叩き方にも特徴があり、内側から叩く「チキチン、チキチン、チキチン、コンコン」という打ち方は、かつて踊り山笠であった団体によく見られるようです。

一方、下伊田や上伊田東のように、外から鉦を叩き、笛も用いる下伊田と鉄砲町の山笠の音色は、歴史的に古い調子を受け継いでいると言われているそうです。ただ、各地区の囃子で共通なのは、演奏の始めと終わり、山笠を持ち上げて練る時や、みこしや他の山笠が側を通過する際、「ダブリ(連打)」を行うことだそうです。

「ドーブイ(早打ち)」と呼ばれる共通の打ち方で一体感を高める役目があるのでしょう。

また、新町のように、境内では「京囃子」、川では「雲羅」、それ以外の場所では「三崩し」といったように、場所によって異なる囃子を使い分ける地区もあり、その奥深さに感銘を受けました。

この下伊田道中囃子のように、各地域で大切に受け継がれているお囃子の文化は、日本の伝統芸能の素晴らしい形の一つであり、私たちとしても、こうした伝統文化を支え、次世代へと脈々と繋いでいくお手伝いをしなければならないと改めて強く感じながら練習会場を後にしました。

私のような知識が少ないものが紹介するよりも立派なホームページがありますので詳しいことは下記よりご覧になってください。

※ 後日、2025年「川渡り神幸祭」を見に行きその迫力の様子を撮影してまいりました。

ぶらり訪問記 筆者:木谷慶一

お気軽にお問い合わせください0948-29-2560受付時間

水~日:10:00-18:00

【定休日:毎週月曜日・火曜日】