ぶらり訪問記 No.030

訪問先:

飯塚本町宿場太鼓 鼓楽塾(こがくじゅく)

今回のぶらり訪問記は、飯塚市本町を拠点として幅広く活動をしている創作系の和太鼓チーム「鼓楽塾」を訪問した。

このチームの創立は1970年、今年で創立55年目を迎え、創作系和太鼓チームとしては非常に長い歴史をもつチームであり、飯塚地区における創作系和太鼓の先駆け的存在のチームである。

昭和30年代、宿場制度の廃止により埋もれようとした太鼓を飯塚本町商店街の店主を中心に蘇らせたと聞き及んでいる。1970年(昭和45年)に飯塚本町宿場太鼓に名称を変更、そしてさらに1992年(平成4年)に現在の鼓楽塾に改名され復活当初からすると70年近くに及び代々受け継がれてきた長い歴史を持つチームである。

発足当初は祇園太鼓の影響を強く受けておりほとんどの打ち方が横打だけだったと聞いている。

横打といえば思い出すのが小倉祇園太鼓、そして八丈太鼓がすぐに頭に浮かんでくる。横打の演奏スタイルで表と裏から叩く両面打ちの演目である。

きっと祇園さんの太鼓が全国に派遣された大名たちにより、都を忍びまた都を懐かしみながら地元の文化と融合しつつ現在の郷土芸能として長く現在まで継承されてきたのではと想像するだけで昔のロマンがよみがえってきた。

また途中で鼓楽塾に改名したころから若きメンバーたちの新しい考えと融合しながら横打だけではと、その時代の新しい風を取り入れながら演奏スタイルにも徐々に変化が表れてきた。

楽曲においてもメロディアスなオリジナル楽曲を中心に「楽しくなければ太鼓じゃない!!」をモットーに大きく変化を遂げながら現在に至っている。

現在リーダーの淵上大介氏を筆頭に、所属歴が30数年というベテランの濱口氏がサブとして補佐を行いながらチームをまとめ長きにわたりチームを引っ張ってきた。

団員は現在11名、毎週月曜日の19時30分より21時30分までの2時間、飯塚本町商店街の中にある飯塚本町中茶屋コミニティーホールで行われている。

本町商店街は、飯塚市の中心地で飯塚のバスセンターに隣接し全国的にも有名な、あの嘉穂劇場からもほど近い商店街であり、また明治初期より永昌会という名前で130回を超える歳末大売出しを行っている歴史のある商店街でもある。

本町商店街は、江戸時代から長崎街道の宿場街の一つとして栄え始め長崎~黒崎間の道程は、江戸幕府の厳しい鎖国の中で唯一の西洋との接点であった出島から、当時では貴重品だった砂糖が運ばれ砂糖の道「シュガーロード」とも言われていたそうである。

商店街には、からくり時計があり毎日10時~18時の間には、アナウンスで飯塚の歴史が紹介され、時計が左右に開き、昔ながらの街並みの中を象、馬に乗った武士や西洋人に模した人形が動き当時の様子を忠実に再現しているとのこと。~ぜひ見てみたいものである~

練習会場である飯塚本町中茶屋コミニティーホールはこの商店街の中の一角にあり、そのホールの中に太鼓の保管室もあり、すぐに機材の出し入れができるためとても楽である。

練習時、毎回別の場所から車で搬入・搬出を行っているチームから見ると、なんともうらやましいかぎりであろう。

メンバーが徐々に集まりはじめ保管庫から太鼓の出し入れが始まった。出てくるは、出てくるは、3尺の大平太鼓あり、長胴の大太鼓あり、桶太鼓あり、締太鼓あり、種類もさることながら台数もメンバー数以上の数である。

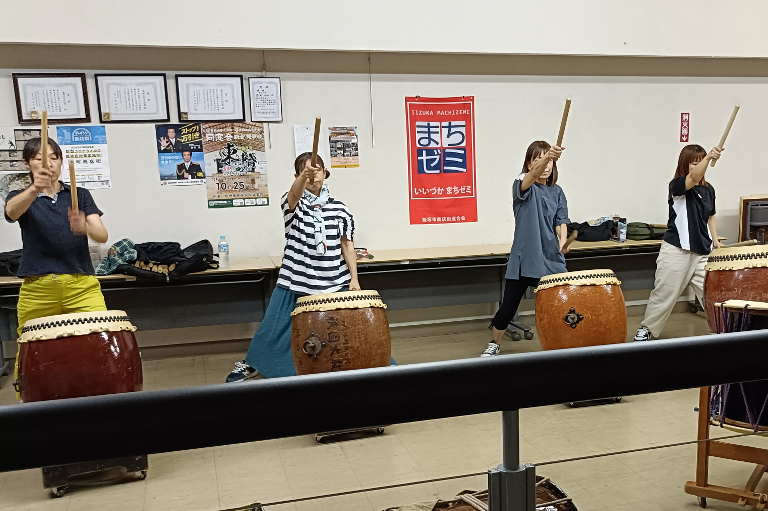

練習開始時間を過ぎ20時近くには本日の出席できるメンバー7名がそろったようで早速練習が始まった。

このチームのメンバーの年齢は若い方で30代、一番上の方が70代だそうで、いわゆる仕事を終えたあと、みんなが集まってきて心許せる仲間と一緒に太鼓をたたき音楽を奏でているのであろう。

~いいな~うらやましいな~楽しいだろうな~

私の青春時代はちょうど東京オリンピックが開催され日本は高度成長期の真っただ中の頃で、音楽はベンチャーズやビートルズなどのエレキバンドが活躍した時代でした。その当時に若者たちが憧れたものはハーレーダビットソンとエレキギターでした。

当時、エレキギターなどは高額で学生が買えるものではなくバンドを組んで演奏するなどは夢のまた夢でした。その当時に夢がかなわなかった若者たちが還暦を過ぎたころから「おやじバンド」と称してバンドを組み、音楽を楽しみ、そしてかなわなかった昔の夢を今叶えている。

演奏している姿はまるで童心に帰ったように真剣で、そして子供みたいに楽しそうに演奏している。

鼓楽塾はその「おやじバンド」の和太鼓版そのものである。

こんなチームがあってもいいじゃないか。音楽の原点は音学ではない。

理屈抜きで楽しくなくてはならない。私はこのようなチームの存在も必要だと思うし私はとても好きである。

リーダーにレパートリーは何曲ぐらいありますか?と質問したら、なんと20数曲あると回答が返ってきた。その数に驚いてしまった。曲のリストを見せてもらうと、とても和太鼓の曲とは思えないようなタイトルのついた楽曲ばかりである。もちろん昔からの継承されてきた楽曲もあるが・・・。

曲を聞かせてもらうとやはりタイトルのイメージ通り、シンコペーションのリズムや3連符、裏拍取りのリズム、更にラテン風のリズムなど、現代風リズムを中心とした楽曲が多く、ほとんどの曲が元メンバーだった有田氏、白土氏お二人が手掛けたオリジナル曲だとのこと。とにかくみんなこの現代風の楽曲を楽しそうにたたいている。聴いているほうも体が自然に動いてくる。

また現在ではいろいろな太鼓チームが盛んに行っている組太鼓。

鼓楽塾がその組太鼓の発祥のチームと言われているそうである。

その組太鼓はコンサートトムトムという名前でオーケストラでも使われたり、マーチングバンドで4つのタムタムを連結させたマルチタムクオードなどに形態がよく似ておりオーケストラで使用されているTimpaniという楽器も同じ組太鼓のようなものである

当時作曲を手掛けられたお二人はおそらくそのような音楽知識も十分に持っておられた方であろうと想像できる。そしてそのような新しい風を伝統文化的な和太鼓に新しく取り入れた斬新的なものだったに違いない。

さらにその演奏形態や楽曲の形式はジャズ奏法と非常によく似ており、小倉祇園太鼓や八丈太鼓も同じである。このことを専門に研究している方もいらっしゃるらしい。

このようなユニークな和太鼓チームも今の時代には必要不可欠なチームなのかもしれない。

~木谷の独り言~

今回の練習を見ていると基本の打ち込み練習もなく、すぐに曲を中心とした練習に入ってしまった。以前はきちんと基本打ちの練習をやってから曲の練習などに入っていたとのことであるが最近は時々基本打ちの練習を飛ばしてしまうことがあるとのこと。

基礎練習は体をほぐす柔軟体操の役目もあり、また基本打ちでチームワークを育み、打ち手の心を一つにまとめて合同練習に入るための精神統一の役目もある大事なものなので是非以前のように飛ばさずに10分でも15分でも、みんなが揃うまででも良いので実行してほしいと願うものである。

このチームは現在、地元を中心としたお祭りやイベント、施設や教育機関へのボランティア活動なども積極的に行っており、地域に根付き、地域に貢献しているチームであることも付け加えておきたい。

今回は少しユニークな試みでの津軽三味線奏者の末廣 裕美氏が演奏に加わってくれた。来る10月13日に開催される第21回太鼓ピクニック野外フェスタでも鼓楽塾との共演を行うとのこと。楽しみである。

太鼓だけのアンサンブルは音の強弱と音の高低ぐらいでしか音楽を表現する要素が乏しい。リズムだけで音楽表現をしなければならないので特に難しいと言われている。和太鼓に旋律を入れて音楽表現を豊かにするために篠笛などのメロディー楽器も盛んに取り入れられているがこのように三味線とのアンサンブルもなかなかいい試みである。

このユニークな和太鼓チームの今後のさらなる活躍と歴史あるチームの存続を心より祈りたい。

【津軽三味線】プロフィール

末廣 裕美(すえひろ ひろみ)

福岡県田川市出身、飯塚市在住。津軽三味線の力強い音色に魅了され、2016年より三絃小田島流、二代目小田島徳旺師に師事。数々の団体戦で優勝し、2022年津軽三味線全九州コンクールにて個人一般A級の部、優勝。現在は慰問活動やイベントでの演奏活動をおこなっている。

ぶらり訪問記筆者:木谷慶一

<チームデータ>

創立:1970年

拠点:飯塚市本町

分類:創作系和太鼓チーム

団員数:現在11名

代表:淵上大介